ここから本文です。

太鼓の音色に思わず聴き入る、要太鼓!

更新日:2025年2月10日

スポット

毎週木曜日。

幼稚園や学校が終わると、バチを片手に

子どもたちが、次々と集まってきます。

ここは、豊島区要町にある『要町一丁目会館』。『要太鼓(かなめだいこ)保存会』の練習場です。

毎週、元気いっぱいの子どもたちが集まります。

要太鼓の歴史

『要太鼓保存会』は、昭和60年に発足し、今年40周年を迎えます。要太鼓を教えているのは、見米初枝(みこめ・はつえ)先生。現在、約50人の子どもたちを指導しています。

幼稚園の年中さんから高校生までと幅広く、親子2代にわたって先生に教わっているという方も。それだけ要太鼓には大きな魅力があるようです。

親も子も、ともに楽しむ

要太鼓は、子どもたちが習うだけでなく、親も一緒に協力し合うのが特長です。

子どもたちが使う太鼓を運び出して、練習前に準備をします。また、ご近所の方へ、配慮のため消音カバーを手作りして、太鼓に取り付けたりもしています。サポートは様々です。

人とのふれあいが希薄になりつつある昨今、要太鼓は人と人とのコミュニケーションを大切にしている場であると感じました。

手作りの消音カバーを取り付けた太鼓

お祭りには欠かせない存在に

要太鼓は、地元のお祭りには欠かせない存在になってきました。地域の皆さんも温かく迎えてくれます。地元の盆踊りで太鼓を観た子どもたちが『かっこいい!』、『太鼓をやってみたい!』と要太鼓を探し求めて、入会する子が何人もいるそうです。

年に1度のチャンスで、仲間に!

入会は年に1度。毎年10月に新しい仲間が集います。毎週、目を輝かせながら会館に入ってきます。同じ年度に入った子どもたちはみな同期、年齢もバラバラです。異年齢が同じステージに立ち、同じ目標に向かって切磋琢磨する・・・とても貴重な体験となっています。

今はまだ背が小さく、太鼓から頭が見えない子もいます。しかし、力強く太鼓を打つ姿はたくましいものです。子どもたちは、スポンジのように吸収が早いので、太鼓を打つ度に、「姿勢」、「表情」、「気持ち」がどんどん変わっていくのがわかります。

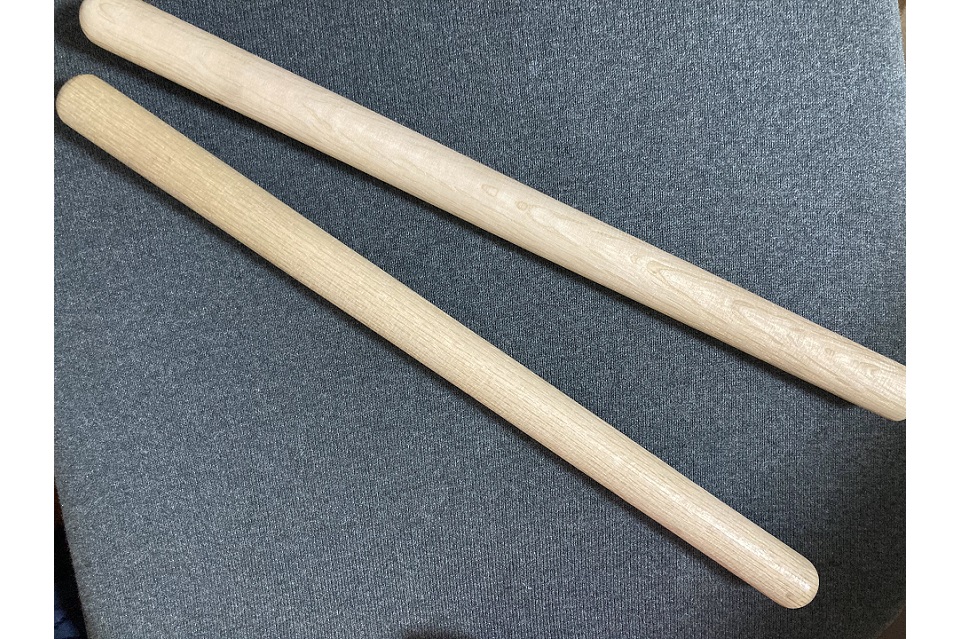

身体が自然に動くように

腕を天高くしっかり伸ばすバチさばきが、「要太鼓」です。最初は基本の『トン・トン・トン、カラカッカ♪』と声に出しながら、リズムに合わせてバチを打ちます。声に出しながら、身体が自然と覚えていくまで練習をするのです。経験者に伺うと『音を聞けば、勝手に手が動く。』と教えてくださいました。そして、年数を重ねると、「バチ回し」も取り入れていきます。みんなはそんな先輩の姿に憧れを抱き、自然と上を目指していくのです。

同じ太鼓を打っても人により音色が全く違います。兄弟ですら、違いがあります。それも面白さの1つです。太鼓の音色を聴くと、どこか懐かしい、心踊る気持ちになるのは日本人のDNAに流れているからなのでしょうか。

デビューは夏の盆踊り!

新しく入った子どもたちは今、『東京音頭』を練習し始めました。毎年「盆踊り」でデビューします。どこかで、太鼓の音色が聞こえたら『あれは要太鼓かな?』と皆さんもぜひ、耳を傾けてご覧になってくださいね。

【要太鼓保存会】

●毎週木曜日、

要町一丁目会館にて練習中。

ペンネーム:東京かとちゃん

ペンネーム:東京かとちゃん

自己紹介:豊島区大好き主婦です。2児のワーキングママとして、区内を日々、駆け回っています。皆様に楽しんでいただける情報をどんどんお伝えできたらと思っております。

お問い合わせ

電話番号:03-3981-1316

豊島区の文化・観光・交流都市情報 |IKE-CIRCLE イケ-サークル > イベント・観光 > イベント紹介一覧 > 太鼓の音色に思わず聴き入る、要太鼓!