としまの魅力 > 知る > 神社・寺院・霊園・文化財 > ~匠が受け継ぐ伝統の心と技~としまの匠

ページID:48920

更新日:2025年1月28日

ここから本文です。

~匠が受け継ぐ伝統の心と技~としまの匠

-Please scroll to the bottom of the page for the English version.-

豊島区伝統工芸士 ~シリーズ1~

江戸提灯(江戸手描提灯)

東京都の指定文化財として登録されている名称は、「江戸手描提灯」。江戸提灯の最大の特徴は、火袋に描かれる意匠が全て「手描き」であるということです。

竹ひごを幾重にも重ね、表面がでこぼことした丸い形状の提灯に、様々な文字、家紋、デザインを自在に描く技こそ、江戸提灯の最大の魅力であり特徴です。

さらに、お客様の注文に応えるためには、様々な文字、家紋や紋章など、何でも書くことのできる膨大な知識の習得が欠かせません。

提灯の歴史

【古代、縄文時代】

土器の中に木片や油を入れて明かりを灯すようになりました。飛鳥時代に入ると、仏教の伝来とともに明かりをもたらす道具が中国から伝来。

【戦国時代】

「大坂冬の陣図屏風(1615年頃)」に描かれているように戦場でも提灯が灯火器として使われており、「洛中洛外図屏風(1615~24年)」には、張輪の無い提灯と箱提灯を手にする武士の姿が描かれています。

【江戸時代】

和ろうそくの生産が奨励されたことによって、以前よりは手軽にろうそくが手に入るようになったことから、日常の照明器具として広く普及。

提灯の種類

「箱提灯」当初、箱提灯は胴が長く作られていて、棒で吊り下げると揺れやすいため、上下の輪を繋ぐ棒を差し込んで自立するものが現れます。

「懐提灯」箱提灯をさらに携帯用として発展させたものが「懐提灯」、俗に小田原提灯と呼ばれるもので当時の旅人の必需品でした。

耐久性を持たせるために四角く太めの竹ひごが使用されています。

「ぶら提灯」箱提灯ほどの機能性は無いものの、簡易で軽量、安価に仕上げることのできる提灯として、ぶら提灯は夜道の足元を照らすには好都合なものとして広く使われました。

「高張提灯」軒先に吊るすことも多い高張提灯ですが、お寺の門前などに、提灯に合わせた小屋根と台座をあつらえて設置されているものです。

「弓張提灯」ぶら提灯と大きく違うのは、独立して床に置くことができ、激しい動きにも耐えられるところから、捕り物の際の御用提灯にも取り入れられました。

文字が伝える想い江戸手描提灯

豊島区には、江戸提灯の親方がお二人、在籍されています。

瀧澤光雄さんと早川福男さん。お二人とも三代目を継がれる工芸士です。年代も違えば、修行の道も違うお二人ですが、共通するのは「手描きの文字に想いを込めて制作されている」ことです。

手描きで一つ一つ仕上げられる江戸提灯。想いを伝える力と独特の温もりを湛えた柔らかな明かりの世界をご紹介いたします。

瀧澤提灯店(瀧澤光雄さん)≪平成24年東京マイスター知事賞≫

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

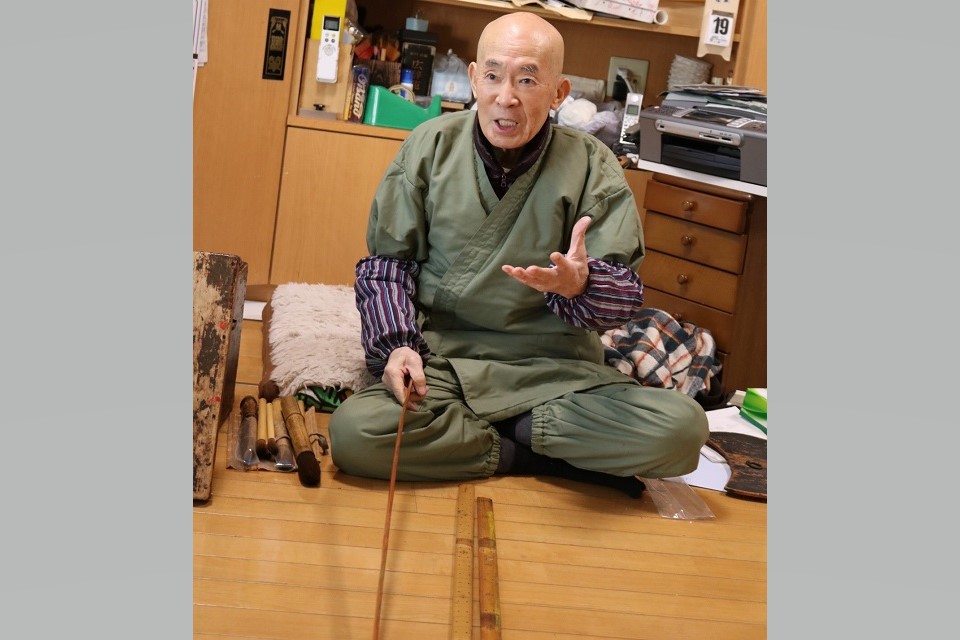

瀧澤さんは、御祖父様の代から三代目となる提灯師であり、大提灯の提灯本体の制作から文字入れ仕上げまで制作することができる今では数少ない職人のお一人です。

身延山の頂上にある七面山敬慎院(山梨県)の本堂に納められている大提灯は、瀧澤さんの作品です。先代であるお父様と2代に渡って納められました。

墨は提灯に欠かせない素材でありながら、その扱いの難しさから現代では、扱いの楽なカーボンブラックなどが用いられることが主流となってしまい、墨だけを使って制作するという職人は、現在東京では2人だけ、その一人が瀧澤さんです。全国的にも極めて貴重な技を持つ名匠でいらっしゃいます。

墨擦り三年、描き八年、提灯屋になるには10年は掛かるといわれ、修行に入られたばかりの時は墨擦りが第一の仕事だったそうです。

「10年目位から納得される文字を体得するのに無我夢中でここまできた。物事を修得することは簡単なことじゃない。」と瀧澤さんはおっしゃいました。自らの目で見て、手を動かし、技を盗み、体得していくことでしか得ることのできない、まさに匠の技の継承です。

◆お問い合わせ:豊島区東池袋4-5-1-106 TEL03-3982-1402

はや川提灯店(早川福男さん)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

もう一人の親方、早川さんも三代目。御祖父様、御母様と受け継がれる提灯師です。この仕事で苦労を感じたのは、実際に家業を継ぐことになってからだそうです。

はや川提灯店は、狩野派(画号:狩野光洋)の画家でもあった先々代が明治の中頃から始めた家業で、それ以前は、日本橋でろうそく問屋を営んでいました。初代の頃は弟子も5~6人居て、提灯だけでなく、和傘・百貨店の垂れ幕や賞状の筆耕、松竹歌劇団の本拠地であり東京を代表する劇場だった浅草国際劇場の仕事などされていたそうです。

「手描きには、言葉を訴える力、印刷では味わえない良さがあり納得いくものはなかなかできないけれど、古い提灯の修復の仕事などは、使えるところは残して修復し、元々の図柄を壊さずに自分なりのデザインを加えて制作したりするのは特に楽しく、古い提灯には、今では作ることのできない持ち手の部分など、職人たちの技の極みが発見されることもあります。」

「伝統工芸は衰退してきているけれど、その中では提灯屋はいい方かもしれない。冠婚葬祭の行事があるから。それでも昔よりもずっと仕事は少なくなってきている。伝統っていうのは無くなったら復活できないものだから、そういうことをもっと訴えていきたい!!」と早川さんはおっしゃいました。

◆お問い合わせ:豊島区雑司が谷2-25-2 TEL03-3980-1351

≪伝統の技≫

伝統工芸や伝統の技と呼ばれるものは数多くありますが、正式に国の伝統工芸と指定し振興支援、保護の対象とされているものは、236品目(2021.1.15.現在)

東京都で指定されているものは、41品目。この41品目が全て国の指定を受けているわけではなく、国の指定と重複して認められているものはその内17品目のみ。

豊島区工芸保存会に所属される職種のほとんどが東京都の伝統工芸として指定されていますが、国の指定を受けているのは「東京手描友禅」「江戸べっ甲」のわずか2品目のみです。

江戸提灯は東京都の指定を受けていますが、その指定を受けるために大変な苦労を伴いました。

江戸提灯ではなく「江戸手描提灯」と称して指定されているのは、手描きの技にこそ伝統的特徴があり指定に足る理由があるとして「手描」を加えた名称で指定されました。

関連リンク

お問い合わせ

電話番号:03-3981-1316

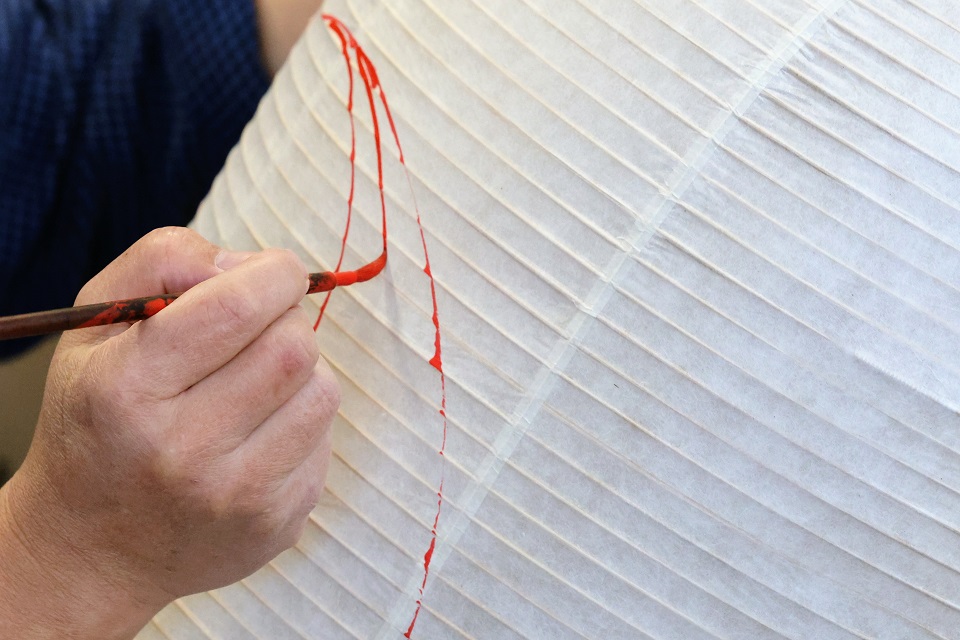

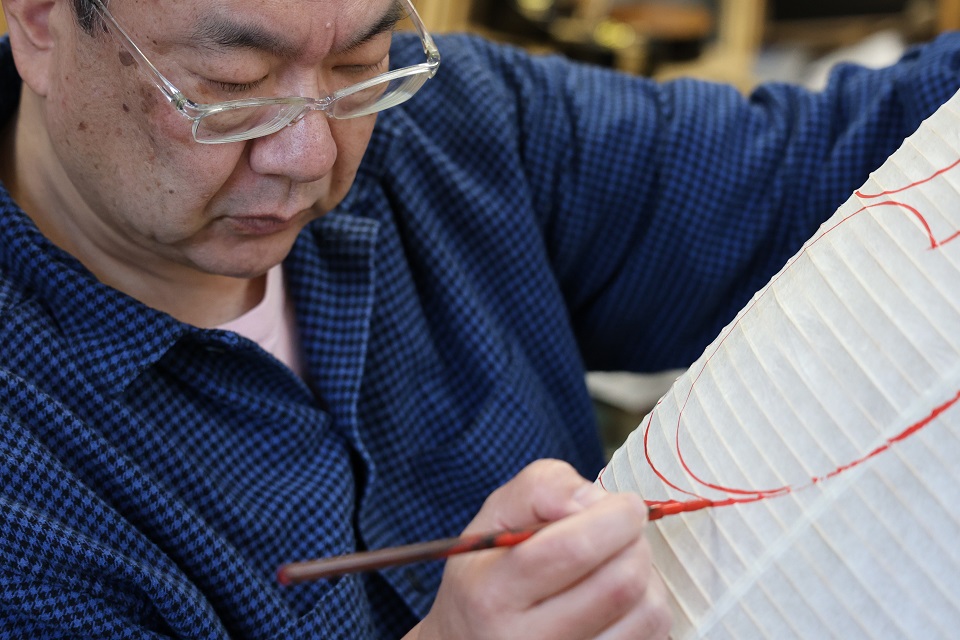

素描きといって、下書きとなるものを瀧澤さんは、洗った筆に残るくらいの薄墨で、直接、提灯に筆を走らせていきます。

素描きといって、下書きとなるものを瀧澤さんは、洗った筆に残るくらいの薄墨で、直接、提灯に筆を走らせていきます。 「硯は先々代(3代にわたって)から使用しているもの。」

「硯は先々代(3代にわたって)から使用しているもの。」 「すり鉢も100年以上前のもの。すり鉢で墨をこまかくして、お湯をいれてかき混ぜるこの方法は、今ではする人がいなくなった。 すり鉢も使い古したものがいい、中のめが削られてゆるい方がいい、新しいのは墨が荒くなってしまう 。」

「すり鉢も100年以上前のもの。すり鉢で墨をこまかくして、お湯をいれてかき混ぜるこの方法は、今ではする人がいなくなった。 すり鉢も使い古したものがいい、中のめが削られてゆるい方がいい、新しいのは墨が荒くなってしまう 。」 「ポスターカラーを使用せず墨で書くのは、ポスターカラーは科学的な塗料を使用しているので時間が経つと和紙が傷んで柔軟性がなくなり簾みたいに、ボロボロになる、そういうのはちょっと違うと思う、いつまでも持つ提灯がいい。」

「ポスターカラーを使用せず墨で書くのは、ポスターカラーは科学的な塗料を使用しているので時間が経つと和紙が傷んで柔軟性がなくなり簾みたいに、ボロボロになる、そういうのはちょっと違うと思う、いつまでも持つ提灯がいい。」 「注意される前に物差しで叩かれて、それから『違うよ』って教えられる。今ではこういう徒弟制度は流行らないし、難しいだろうけど、きちっと物事を修得できる。真剣だからこそ厳しくなる、物事を修得することは簡単なことじゃない」修行当時叩かれ、先がまるくなった、親方のものさしを手にお話しくださいました。

「注意される前に物差しで叩かれて、それから『違うよ』って教えられる。今ではこういう徒弟制度は流行らないし、難しいだろうけど、きちっと物事を修得できる。真剣だからこそ厳しくなる、物事を修得することは簡単なことじゃない」修行当時叩かれ、先がまるくなった、親方のものさしを手にお話しくださいました。 「年中だすものはビニールがいいが、時々使用し長く持たせるなら和紙に墨!油ひけば丈夫だと思っている人が多いが絶対だめ。油ひいたのを渡せば、すぐ傷んで修理で商売ができるが、それはやりたくない、長く使ってもらえる提灯をつくる仕事がしたい。」

「年中だすものはビニールがいいが、時々使用し長く持たせるなら和紙に墨!油ひけば丈夫だと思っている人が多いが絶対だめ。油ひいたのを渡せば、すぐ傷んで修理で商売ができるが、それはやりたくない、長く使ってもらえる提灯をつくる仕事がしたい。」 瀧澤さんが修得された匠の技で、筆を入れた写楽の提灯は15年経った今でも色鮮やかでした。

瀧澤さんが修得された匠の技で、筆を入れた写楽の提灯は15年経った今でも色鮮やかでした。 ぶん回しと呼ばれるコンパス状の筆(手作り)を使用して紋章を描く。

ぶん回しと呼ばれるコンパス状の筆(手作り)を使用して紋章を描く。

「新しいことを取り入れようとすると全体的なバランスが崩れてしまって書けなくなってしまう、そういうことを何回も重ねてきて、 漸くスムーズにかけるようになるまで20年位。この仕事を始めてから今、30年位になるけれど、その大半を費やしてきたね。」

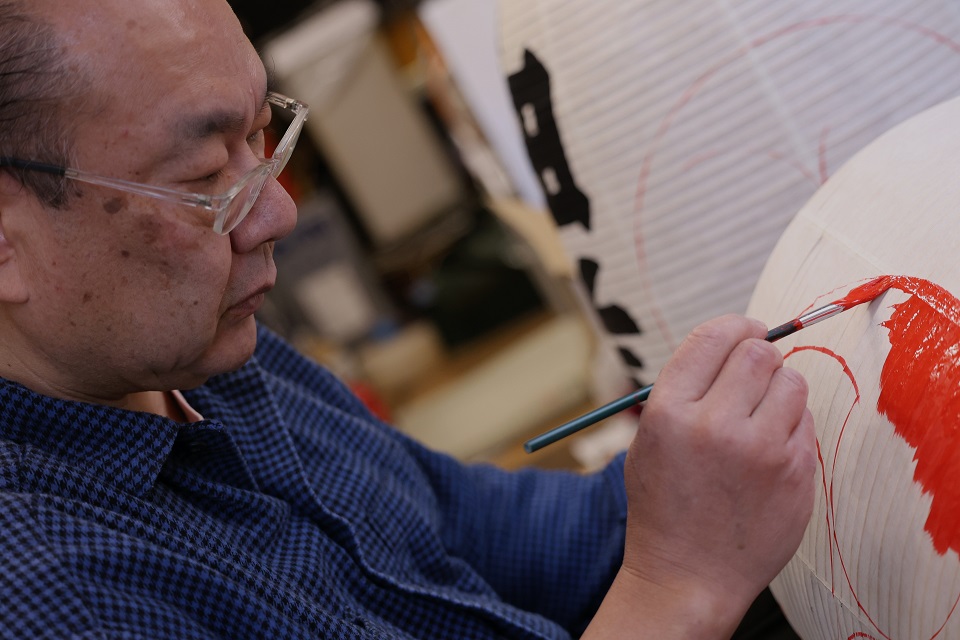

「新しいことを取り入れようとすると全体的なバランスが崩れてしまって書けなくなってしまう、そういうことを何回も重ねてきて、 漸くスムーズにかけるようになるまで20年位。この仕事を始めてから今、30年位になるけれど、その大半を費やしてきたね。」 「朱をいれる」

「朱をいれる」

「手はとても正直。正月だからって休暇を取ればダメになっちゃう。感を取り戻す事は簡単じゃないんだ。そうやって山程の数をこなしていく中で、だんだん自分の好みやアレンジを利かせたものを作っていくことが出来るようになるのは楽しい。」

「手はとても正直。正月だからって休暇を取ればダメになっちゃう。感を取り戻す事は簡単じゃないんだ。そうやって山程の数をこなしていく中で、だんだん自分の好みやアレンジを利かせたものを作っていくことが出来るようになるのは楽しい。」