ページID:34356

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

池袋モンパルナスとよばれたまち

かつて豊島区には池袋モンパルナスと呼ばれる芸術家たちの集うアトリエ村があり、また雑司が谷界隈には多くの文士が住んでいました。

この創作の情熱と共に生きた先人の魂を現代に受け継ぎ、豊島区は現在も芸術・文化が溢れ、文化人が集うまちとなっています。

商店街や公園などまち全体をつかった美術展や豊島区庁舎展示など、いろいろな場所でこどもからおとなまでさまざまなアートを楽しむことができます。

1930年代、豊島区要町、長崎、千早を中心に、若い芸術家向けにアトリエ付貸家群が生まれ、アトリエ村と呼ばれています。

池袋の街は、アトリエ村に住む美術家たち、詩人、新興キネマの俳優などの映画人、そして立教大学の学生たちのたまり場であり、創造への意欲を育む土壌だったのです。

若く貧しい芸術家たちにとって、池袋は家賃が安く、上野に通うにも便利な場所でした。彼らは切磋琢磨しながら貧しさの中で創作に打ち込み、また、夜になれば池袋の街にくり出し、自由な雰囲気のもと、芸術論を戦わせたり、未来の夢を語り合うなど、様々な交流を繰り広げました。

これをパリに置き換えれば、上野の山は「モンマルトルの丘」で、池袋はパリの場末のモンパルナスだったのです。そうした空間・雰囲気を、詩人の小熊秀雄は、「池袋モンパルナス」と称しました。

池袋モンパルナス

池袋モンパルナス(いけぶくろモンパルナス)とは1920年代から40年代にかけて、東京の池袋周辺の地域に住んだ芸術家たちによって形成された一種の文化圏を指します。

池袋周辺を世界の芸術家の集う地として有名なモンパルナスになぞらえたのは漫画家の岡本一平(芸術家 岡本太郎の父)、そして詩人・小説家・画家の小熊秀雄の「池袋モンパルナス」と詩「池袋風景」によって広く知られるようになりました。

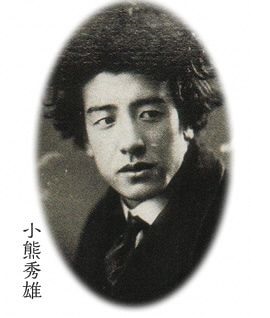

貧乏画家の街を「池袋モンパルナス」と名付けた詩人・小熊秀雄

北海道小樽市出身の詩人。

「働く詩人」を自称し、短歌、小説、童話、評論、さらにはデッサンやスケッチにも大胆かつエネルギーあふれる作品を数多く残しました。

「私はしゃべる、若い詩人よ、君もしゃべくり捲れ」とうたいましたが、時代と貧困と病により東京豊島区の自宅アパートで肺結核のため逝去しました。

小熊は、「池袋モンパルナス」と命名し、そこに住む若者たちの様子を「池袋風景」と題する詩に表現しました。

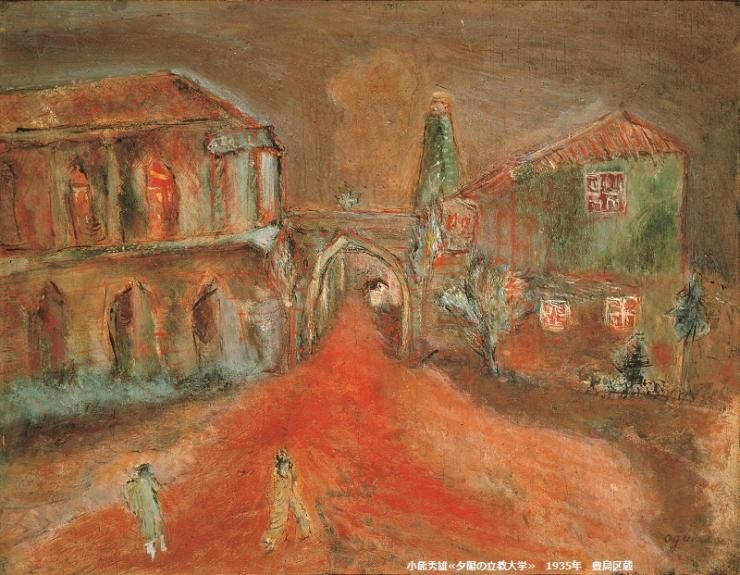

『小熊秀雄と画家たちの青春』展カタログより転載

「池袋風景」

池袋モンパルナスに夜が来た

学生、無頼漢、芸術家が街に出る

彼女のために、神経をつかへ

あまり太くもなく、細くもない

ありあはせの神経を――。

小熊秀雄「池袋モンパルナス」『サンデー毎日』1938年7月

池袋モンパルナス回遊美術館

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かつて「池袋モンパルナス」と呼ばれた地域に集まった芸術家たちの精神を受け継ぎ、池袋周辺の区内各所で様々なアートイベントを開催する「池袋モンパルナス回遊美術館」。毎年5月に開催するほか、近年は秋にもイベントを行っています。

東京芸術劇場をはじめとして、百貨店、大学、ギャラリーなど様々な場所がアート会場になっています、池袋のまちでアートに親しんでみませんか。

詳細情報は、公式サイトをご覧ください。

◆【池袋モンパルナス回遊美術館】(新しいウィンドウで開きます)

◆イベント紹介ページはこちら(準備中)

長崎アトリエ村

|

長崎アトリエ村模型(内部)

|

昭和の初めから戦前にかけて、豊島区西部の要町・長崎・千早地域に、絵や彫刻を勉強する独身学生向けのアトリエ付借家群が形成され、アトリエ村と呼ばれました。最初にアトリエ村がつくられたのは1931(昭和6)年のことで、「すずめが丘アトリエ村」と呼ばれました。その後「さくらが丘パルテノン」「つつじが丘アトリエ村」など、次々に建てられ、最盛期は数百人を超える画家や彫刻家が住んでいました。 |

|

長崎アトリエ村模型(外観)

|

アトリエ付住宅は、15畳ほどのアトリエに作品を搬出するための大きな窓と天窓があり、居室部分は狭く、3畳から4畳半が大半でした。彼らは切磋琢磨しながら貧しさの中で創作に打ち込み、また、夜になれば池袋の街にくり出し、自由な雰囲気のもと、分野や流派を超えて芸術論をたたかわせたり、未来の夢を語り合うなど、様々な交流を繰り広げました。 |

アトリエ村ゆかりの芸術家たち

小熊 秀雄(おぐま ひでお)【1901~1940】

明治34(1901)年北海道小樽市生まれ。昭和3(1928)年東京に上京し、豊島区池袋の住居を転々とし、界隈にすむ芸術家たちと交流しました。詩人であり独特の風刺的な目を持つ優れた画家でもありました。「池袋モンパルナス」の名付け親としても知られています。昭和15(1940)年11月20日午前5時、千早町一の三十番地(現在の千早1-12)東荘で肺結核のため逝去。

高山 良策(たかやま りょうさく)【1917~1982】

大正6(1917)年山梨県生まれ。昭和6(1931)年上京。いくつかの絵画研究所に学び、昭和20(1945)年すずめが丘アトリエ村に入居しています。何よりも高山の知名度を全国的にしたのは円谷プロ制作の特撮番組の怪獣の製作をした事です。画家のかたわら、ガラモンやレッドキングの製作を手掛けました。映画「大魔神」の造型も彼の作品です。

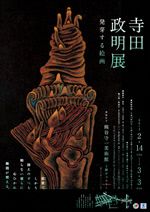

寺田 政明(てらだ まさあき)【1912~1989】

明治45(1912)年福岡県八幡市生まれ。昭和3(1928)年に上京、太平洋画会研究所にて絵画を学びました。昭和8(1933)年豊島区長崎仲町に住み、地域の芸術家達の面倒をみて兄貴分的存在となりました。小熊秀雄の絵の師でもあり、小熊の詩集の装幀も手掛けています。御子息は俳優の寺田農氏。

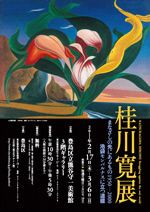

桂川 寛(かつらがわ ひろし)【1924~2011】

大正13(1924)年北海道札幌市生まれ。昭和23(1948)年に上京後、昭和36(1961)年から豊島区千川に在住し、60年余に及ぶ制作活動を続けました。鋭い批判精神で社会を捉える姿勢は一貫しており、池袋モンパルナスの前衛精神を引き継いだ、数少ない作家と言えます。

靉光(あいみつ)【1907~1946】

明治40(1907)年広島県壬生町生まれ。本名石村日郎。大正13(1924)年に上京し、働きながら太平洋画会研究所で学びました。昭和6(1931)年、すずめが丘にあった詩人花岡謙二の経営する「培風寮」に落ち着きました。シュルレアリスムの先駆者的存在。昭和21(1946)年、上海の陸軍病院で戦病死しています。

春日部 たすく(かすかべ たすく)【1903~1985】

明治36(1903)年福島県生まれ。大正13(1924)年に上京。岩波書店発行の『宮沢賢治童話集』の挿し絵は彼が描いています。今ではおなじみのイメージとなった「銀河鉄道の夜」の星空に汽車が走っていくシーンは有名です。

熊谷 守一(くまがい もりかず)【1880~1977】

明治13(1880)年岐阜県生まれ。明治33(1900)年東京美術学校に入学、身近な自然を観察しぬいて単純化したフォルムに独自の画風を築いています。昭和7(1932)年豊島区千川町(現在の千早)に転居。モンパルナスの画家達の良き理解者でした。昭和52(1977)年逝去。自宅跡は現在熊谷守一美術館となり、作品が展示されています。

長沢 節(ながさわ せつ)【1917~1999】

大正6(1917)年福島県会津若松市生まれ。本名長沢昇。池袋モンパルナスの住人としての逸話が沢山残されています。ファッションイラスト教室として有名な「セツモードセミナー」を主宰。花井幸子、金子功、穂積和夫など多くのデザイナー、イラストレーター、クリエーターを輩出しています。平成11(1999)年写生会の見回り中に自転車で転倒したのが原因で逝去。

野見山 暁治(のみやま ぎょうじ)【1920生まれ】

大正9(1920)年福岡県生まれ。昭和18(1943)年東京美術学校を卒業するまでの学生生活をさくらが丘パルテノンで過ごしています。文筆家としてもすぐれ「四百文字のデッサン」で第25回エッセイストクラブ賞を受賞しています。現在、東京芸術大学名誉教授。数少ないアトリエ村の証人となってしまいました。

長谷川 利行(はせかわ としゆき)【1891~1940】

明治24(1891)年京都府山科生まれ。中学時代は文学に傾倒し、大正10(1921)年上京。独学で絵画制作に励みました。昭和7(1932)年頃から新宿、浅草などを放浪しはじめています。池袋にもたびたび訪れている漂泊の画家。日本のゴッホともいわれています。放浪の果てに路上で倒れ、昭和15(1940)年行路病者として板橋区大山の養育院で誰にもみとられず窮死。

松本 竣介(まつもと しゅんすけ)【1912~1948】

明治45(1912)年東京府生まれ。幼少期を岩手県花巻市、盛岡市で過ごしました。盛岡中学校時代に聴力を失います。昭和4(1929)年画家を志し上京、豊島区西池袋に住み寺田政明らと知り合っています。昭和7(1932)年すずめが丘にアトリエを借りました。いまだに熱狂的なファンを持つ画家です。昭和23(1948)年結核のため36歳の若さで亡くなっています。

丸木 位里(まるき いり)【1901~1995】

明治34(1901)年広島県生まれ。大正12年上京、靉光を訪ね親しく交流しています。昭和16(1941)年赤松俊子と結婚、さくらが丘パルテノンに住みました。昭和20(1945)年俊と共に原爆被災地広島へ赴きました。昭和25(1950)年より「原爆の図」連作の発表を開始。「原爆の図」は位里が逝去した平成7(1995)年ノーベル平和賞にノミネートされました。

丸木 俊(まるき とし)【1912~2000】

明治45(1912)年北海道生まれ。旧姓赤松俊子。昭和3(1928)年上京し、女子美術専門学校西洋画科に入学。昭和25(1950)年より丸木位里と「原爆の図」連作以後、位里との共同制作を続けました。また個人として多くの絵本も手掛けています。作品は埼玉県東松山市にある原爆の図丸木美術館で見る事ができます。

峯 孝(みね たかし)【1913~2003】

大正2(1913)年京都市生まれ。昭和6(1931)年京都市立美術工芸学校を卒業、昭和12(1937)年さくらが丘パルテノンに入居しています。日本の最北端、稚内に建てた「あけぼのの像」はいまや観光名所となっています。平成15(2003)年逝去。東京国立近代美術館を始め、北海道や熊本の美術館など各地で峯孝氏の作品が展示されています。自宅の展示館では、試作、原型を含む貴重な作品群が、一挙に見られます(東日本大震災後、休館中)。

吉井 忠(よしい ただし)【1908~1999】

明治41(1908)年福島県生まれ。大正15(1926)年太平洋画会研究所に入り、画家を志しています。昭和12(1937)年に一年間の渡欧から帰った吉井は豊島区長崎町に住んでいます。創紀美術協会、美術文化協会、主体美術協会など様々な会の結成に携わっています。

豊島区庁舎展示

回廊がある豊島区本庁舎の構造を活かし、庁舎を丸ごと「美術館・博物館」に見立てたミュージアムな空間。それが、豊島区庁舎展示です。3階から9階の各階に設営された展示スペースでは、文化・芸術、歴史遺産や自然など、様々な豊島の魅力を楽しむことができます。

|

|

|

|

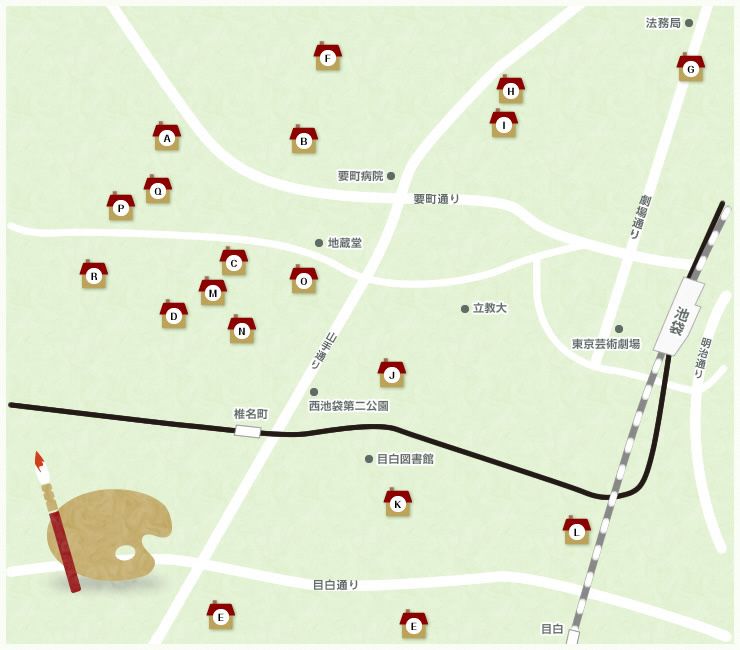

アトリエ散策マップ

| A | つつじが丘アトリエ村 峯孝作品展示室(休館中) | 〒171-0044 東京都豊島区千早2丁目30付近 |

| B |

すずめが丘アトリエ村 |

〒171-0043 東京都豊島区要町1丁目31付近 |

| C | 城西西アトリエ群 | 〒171-0044 東京都豊島区千早1丁目8付近 |

| D | さくらが丘パルテノン跡 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎2丁目26付近 |

| E(左) | 佐伯祐三旧居跡 | 〒161-0032 東京都新宿区中落合2丁目4付近 |

| E(右) | 中村彝旧居跡 | 〒161-0033 東京都新宿区下落合3丁目5付近 |

| F | 喫茶ショパン 斉藤与里旧居跡 | 〒171-0042 東京都豊島区高松2丁目5付近 |

| G | 斉藤アトリエアパート跡地 | 〒170-0014 東京都豊島区池袋2丁目78付近 |

| H | みどりが丘アトリエ村跡 | 〒173-0027 東京都板橋区南町3付近 |

| I | ひかりが丘アトリエ村跡 | 〒173-0027 東京都板橋区南町5付近 |

| J | 谷端川アトリエ群跡 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋4丁目28付近 |

| K | 前田寛治旧居跡 | 〒171-0031 東京都豊島区目白4丁目15付近 |

| L | 安井曽太郎旧居跡 | 〒171-0031 東京都豊島区目白3丁目16付近 |

| M | 丹阿弥岩吉旧居跡 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎2丁目28付近 |

| N | 林武・松本竣介旧居跡 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目19付近 |

| O | 東荘跡(小熊秀雄終焉の地) | 〒171-0044 東京都豊島区千早1丁目12付近 |

| P | 西村喜久子アトリエ跡 | 〒171-0044 東京都豊島区千早2丁目23付近 |

| Q | 熊谷守一美術館 | 〒171-0044 東京都豊島区千早2丁目27−6 |

| R | 寺田政明旧居跡 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎3丁目23 |

熊谷守一美術館

熊谷守一美術館は、熊谷守一が45年間住み続けた豊島区千早の旧宅跡地に、1985年(昭和60年)5月、守一の次女・熊谷榧(かや)氏が「父の作品を常設でみられる美術館を」と個人美術館として開館しました。

榧氏が長く私設で運営していましたが、作品の散逸を防ぎ末永くこの場所で守一の作品を観ていただきたいとの思いから、榧氏所有の守一作品153点を豊島区に寄贈し、2007年(平成19年)11月に豊島区立の美術館となりました。

詳細情報は、公式サイトをご覧ください。