ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・建築・環境保全 > 公害対策 > 化学物質・土壌汚染 > 化学物質対策

ページID:2890

更新日:2025年7月29日

ここから本文です。

化学物質対策

このページのメニュー(クリックすると表示場所へジャンプします)

VOC対策のページを新設しました。

1.化学物質の適正管理

環境確保条例における化学物質適正管理の制度

大量に化学物質を使用する工場等においては、適正管理などの対策が必要な場合があります。

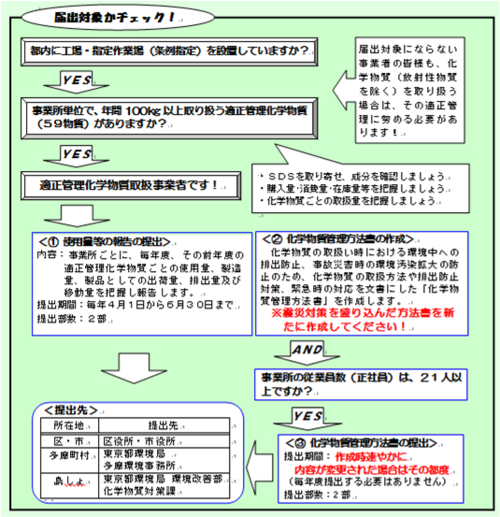

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」)では、工場等の事業者が自ら化学物質の排出を削減することを促す手法として、工場等において「適正管理化学物質」を年間100kg以上使用した場合に、区への届出が義務付けられています。

事業者が化学物質の使用量や環境への排出量を把握することで「自分のところではこんなに環境に負荷を与えているのか」と認識してもらい、事業者が自ら排出削減に向けた自主的な取組を進めてもらうことが目的です。

届出の手引きや届出様式のダウンロード、制度の詳細については環境局のホームページをご参照ください。

※ガソリンスタンド用の計算シートもあります。

化学物質を取り扱う事業者の災害対策について

東京都は近年増加する大型台風等に伴う水害等による工場等からの化学物質の流出を防止し、周辺環境を保全するため、化学物質取扱事業者が水害等に対応できるよう、環境確保条例に基づき策定している東京都化学物質適正管理指針を令和2年11月4日に改正しました。

- 事業所が所在する地域のハザードマップを参照し、被害想定を確認する。

- 事業所内への浸水防止や化学物質の流出防止について対策等を実施するとともに、浸水、土砂流入、強風等の負荷に耐える設備の整備に努める。

- タンク・容器に内容物である化学物質の名称及び有害性を表示する。

- 平時・水害等の発災直前・直後の対応を時系列に沿って整理した防災行動計画を整備する。

化学物質管理方法書

適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質に関する「化学物質管理方法書」を作成してください。

「化学物質管理方法書」には、災害対策を盛り込み、従業員に周知し、災害時に対応できるようにしておく必要があります。

事業所の従業員(正社員)数が21名以上の場合は、作成した化学物質管理方法書を区へ提出してください。

東京都環境局のホームページにある「届出の手引き」、「震災対策マニュアル」、「水害対策マニュアル」などを参考にしてください。

2.PFAS(有機フッ素化合物)

PFASとは

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物を総称を「PFAS」といい、1万種類以上の物質があるとされています。

PFASは幅広い用途で使用されていますが、PFASの中でもペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、難分解性や高蓄積性、長距離移動性の性質から人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

規制状況

PFOSやPFOAは、国際的な条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)に基づき、廃絶等の対象とすることが決められています。

国内では「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、製造や輸入等を原則禁止しています(PFOSは2010年、PFOAは2021年)。

暫定目標値

国は、公共用水域及び地下水、水道水について、いずれもPFOSとPFOAの合算値で50ng/L以下と設定しています。

東京都の水質調査

東京都は水道水や地下水、公共用水域について水質調査を実施しています。詳しくは東京都ホームページをご覧ください。

東京都環境局「有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)に関する東京都の取組」(新しいウィンドウで開きます)

PFASに関する電話相談窓口

東京都保健医療局にて、PFASに関する電話相談窓口を開設しています。

東京都保健医療局「PFAS(ピーファス)に関する電話相談窓口」(新しいウィンドウで開きます)

3.農薬の適正使用

農薬も化学物質であるため、適正に使用されなければ生活環境や生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。

使用の際には、農薬の飛散により周辺住民や子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、以下の点を注意してください。

- 病害虫の被害状況に応じた適切な防除をする。

- 農薬を使用しない病害虫防除を優先的に行う。

- 使用する場合は、農薬に記載されている使用方法および使用上の注意事項を守る。

- 農薬散布をする場合は無風又は風が弱いときに行う。

- 風向きやノズルの向きに注意し、飛散の少ないノズルを使うなど周辺への配慮をする。

以下のページには参考になるリーフレットなどが記載されています。ご参照ください。

お問い合わせ

電話番号:03-3981-2405