としまの魅力 > めぐる > 地元の人のオススメスポット紹介 > 豊島区伝統工芸~シリーズ3~

ページID:49932

更新日:2025年1月28日

ここから本文です。

豊島区伝統工芸~シリーズ3~

-Please scroll to the bottom of the page for the English version.-

豊島区伝統工芸士 ~シリーズ3~

装身具の世界と日本の伝統技術

装身具は、人間の歴史の中では身近なものであり、また動物と人との違いを表す重要なアイテムでもあります。自身を別のものを用いて「装い飾る」という行いは、世界共通の営みであり、いまだに他の動物では確認されていません。

貴金属装身具

貴金属を素材とする装身具は、弥生時代の出土品にも見られるように大変古い歴史があります。

特に江戸時代から明治期にかけて、開国を契機に急速に発展してきました。

その背景には、西洋から多くの舶来品が入って来たこと、また明治9年に発布された帯刀禁止令を契機に、装剣金工(刀剣のつか、つば、鞘など、外の部分を保護・装飾を施す職人)たちがその職の減少に伴い、装身具を扱うようになったことがあげられます。

彼らの造る装身具は、やがて海外へと輸出され、ウィーン万国博覧会、パリ万国博覧会を経てジャポニズムブームの一翼を担うことになります。

その技は、金属加工技術の基本とされる『彫金(ちょうきん)・鍛金(たんきん)・鋳金(ちゅうきん)』を巧みに合わせて制作されるだけでなく、装剣金工にみられるような日本独自の技が加わり、現在に受け継がれてきました。

ジャポニズムとは、19世紀後半に海外の西洋諸国で流行した日本趣味や、日本の芸術が海外の幅広い芸術作品に影響を及ぼした現象のことを指す言葉。

金属加工の基本の技術

【彫金 ちょうきん】

形を作るのではなく、表面にたがねというノミで彫り、模様をつける技法。用いて地金を彫り模様や図案・文字を入れる「彫り」や、彫った溝に金属を埋め込んで模様を表す「象嵌(ぞうがん)」など様々な技法がある。 ※たがねには毛彫・片切りなどがあり、蹴りたがねなどの刻印に近い打ち方をするものなど多くの種類がある。

【鍛金 たんきん】

金属を金づちなどでたたき、形を変えていく技法。金属の棒材や塊に熱を加え叩くことで金属の形を変化させる「鍛造」、金属の伸展性を利用して薄造りで堅牢さを必要とされる金属器物の制作に用いられる「鎚起(ついき)」がある。

【鋳金 ちゅうきん】

金属を溶かし、型に入れて固める技法。蝋型(ろうがた)込型(こめがた)

日本独自の特殊な金属加工技術

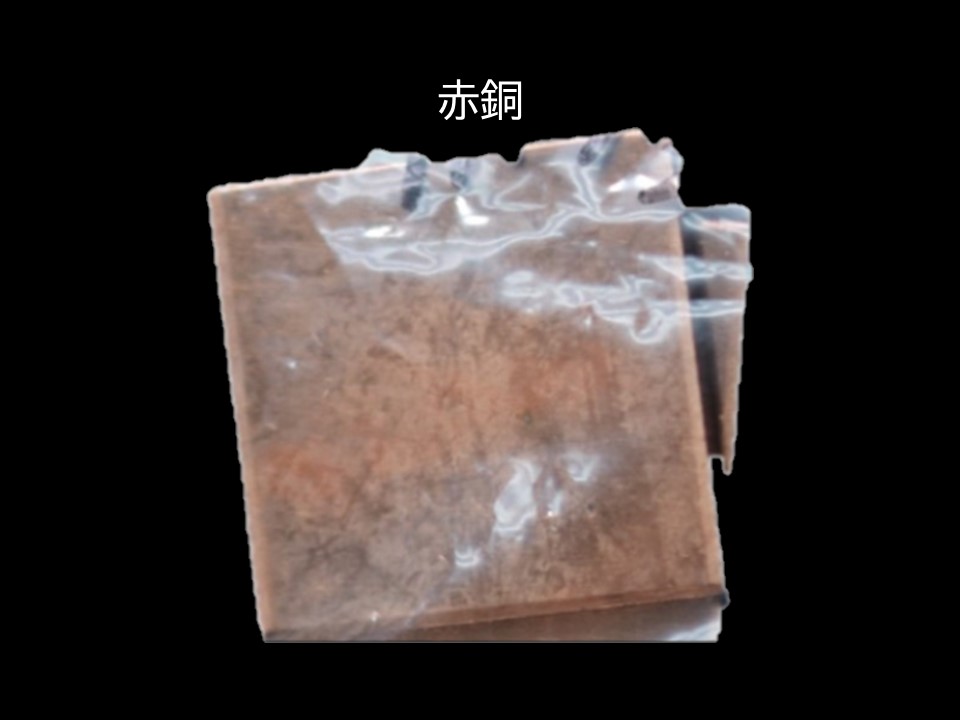

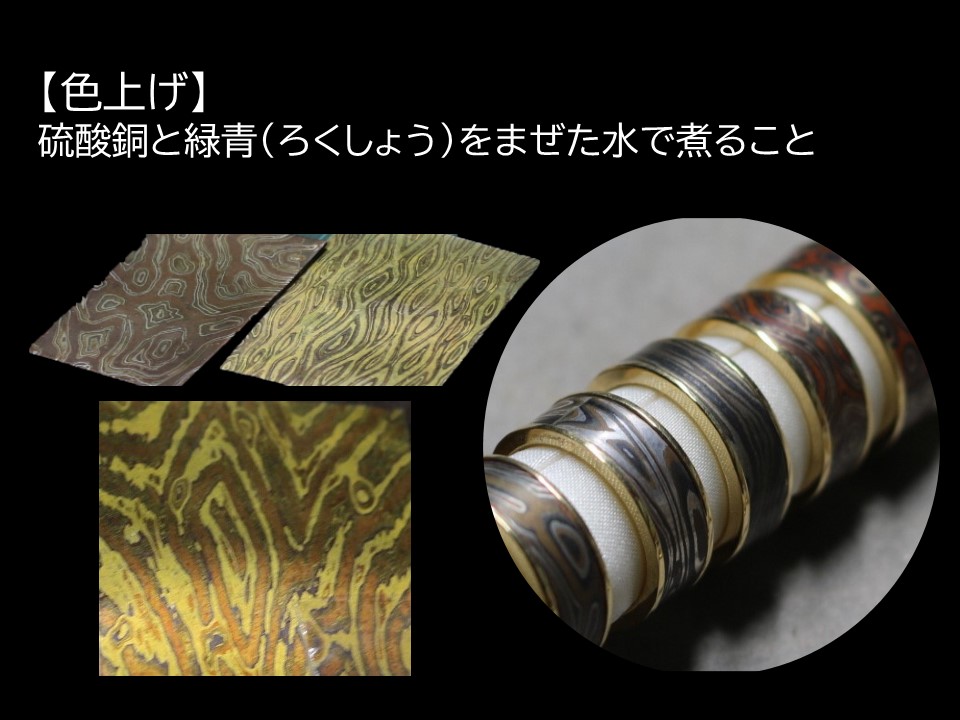

木目金(もくめがね)・・・今から400年前の江戸時代に生まれた、金属の色の違いを利用して木目状の文様を創り出す日本独自の特殊な金属加工技術。

色の異なる種類の金属を複数重ねて接合し(例えば銀と赤銅)表面を彫ってたたいて伸ばし、美しい文様を作り出す。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

蜜蠟鋳造・・・蝋の特性を生かした鋳金技法の一つ。日本では飛鳥時代より広く利用されてきた。

蜜蝋と松脂(まつやに)を煮溶かしたものを適度な柔らかさにして引き棒状にし形を形成します。

石膏で固め熱をを加えると蜜蠟が溶けて流れ出た後に空洞ができ、これが鋳型になります、そこに溶かした金属を流し込み、固まったら石膏を外し金属部分を取り出します。

取り出した金属を組み合わせ、宝石を加え装身具を完成させます。

|

|

|

同じようでも決して全く同じものはできない、世界に一つだけのものが出来上がります |

島貴金属製作所 島功(しま いさお)さん ≪令和5年卓越した技能者(現代の名工)表彰 ≫ ≪平成20年東京マイスター知事賞≫

島さんの作品は卓越した基本的な金属加工の技に、日本独自の感性が光る技をのせて、驚くほど長い時間をかけて制作されています。

今日ではその技を扱うことのできる職人も数えるばかりとなってしまいました。

厚生労働省が創設した「卓越した技能者の表彰制度」は、卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者を表彰するもので、島さんは令和5年 11月に、卓越した技能者(現代の名工)の表彰うけました。

貴金属装身具は、ともすれば手のひらに収まってしまう小さな作品ですが、作品の大きさでは計り知れない、膨大な歴史に裏打ちされた巧の技の結晶です。

|

『幼いころから、駄菓子屋で小刀やのこぎりを買って竹やぶにはいって竹やぶを切っていた、それがものづくりの原点ですね』と島さん |

|

『ゴム型をとって、同じものを作ることはできるが引いた目がきれいな線がでないことが多い。装飾品は贅沢品なのです』と島さん。 |

|

|

『高度成長期のいい時代はお弟子も5人いた、それでも十分なくらいの仕事があったが、今はそうではなくなった。

10年くらいで独立するのが普通だったが、宝飾の事がわかれば今では2・3年で独立してCADを使用して、素人目にはわからないくらい精工なものができるようになった。

伝統工芸は、昔ながらの優れた技能・技法を次世代へ伝えながら、現代の感性も取り入れるため日々研究し技を磨いていくことが必要だと思います』と島さん。

『豊島区以外では公立の小学校の工作授業で銀のプレートに糸鋸を使って、模様つくったりしているが小学生が喜んでくれるのがとても嬉しい。

後継者育成にもつながる小学生とのものづくり体験の機会を豊島区でもどんどんつくって欲しい。』と島さんからメッセージをいただきました。

日々研究を重ね、制作される島さん・・・熟練の技をたたえる職人の厳しい眼差しと共に、今も新たな発見に目を輝かせる少年のような冒険心と情熱を感じました。

◆お問い合わせ:豊島区千川2-28-7 TEL 03-3973-3014

関連リンク

お問い合わせ

電話番号:03-3981-1316

異なる地金(金属を保存しやすいように塊にしたもの)を1ミリ厚で20枚重ね、10時間かけて、バーナーや電熱炉で加熱し、圧着させる

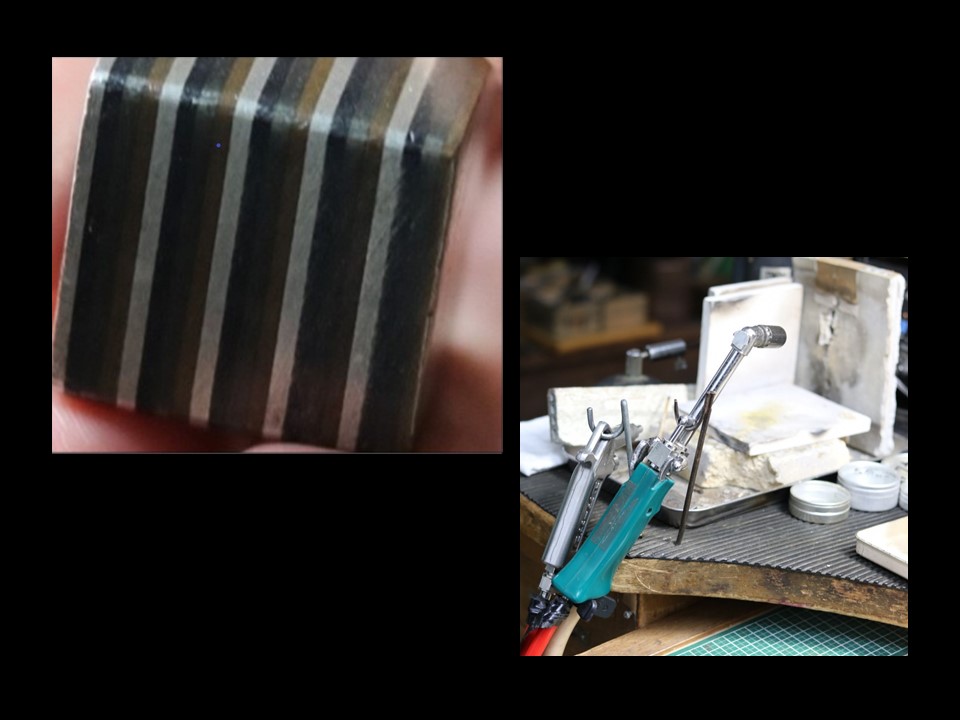

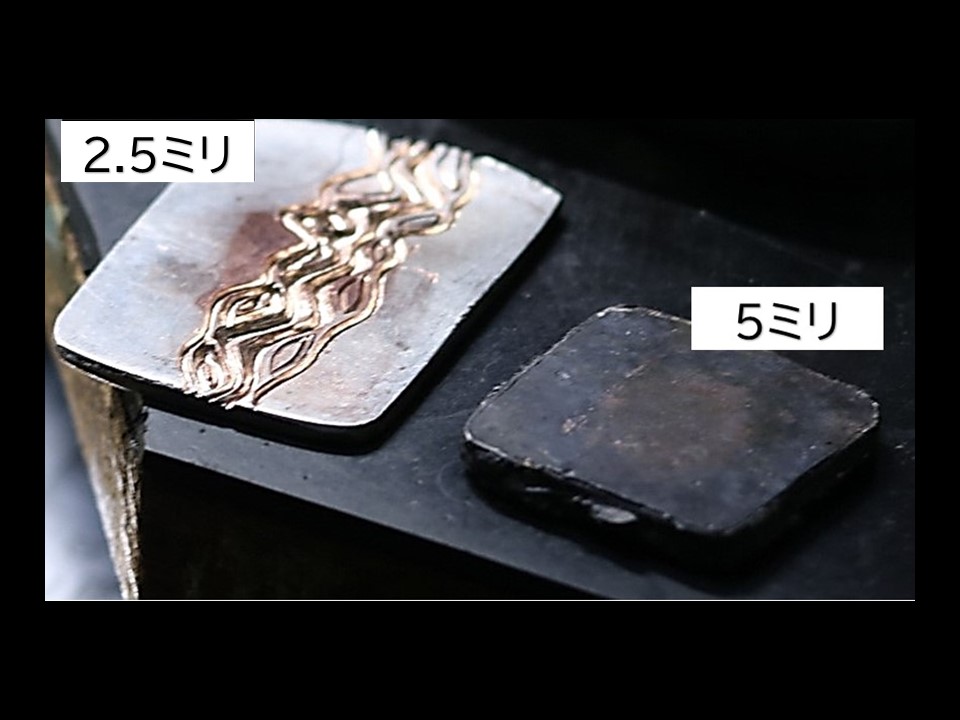

異なる地金(金属を保存しやすいように塊にしたもの)を1ミリ厚で20枚重ね、10時間かけて、バーナーや電熱炉で加熱し、圧着させる 金床(かなどこ)でたたいて5ミリに伸ばす、圧着したものが金床でたたいている間に、地金がはがれ使えなくなることもある。

金床(かなどこ)でたたいて5ミリに伸ばす、圧着したものが金床でたたいている間に、地金がはがれ使えなくなることもある。 2.5ミリ厚まで伸ばし、模様を彫る、彫った溝を金床(かなどこ)でたたく。

2.5ミリ厚まで伸ばし、模様を彫る、彫った溝を金床(かなどこ)でたたく。 「異なる地金の色で木目金の色も模様も変わるから、先にデザインを考えてから地金を圧着します」と島さん

「異なる地金の色で木目金の色も模様も変わるから、先にデザインを考えてから地金を圧着します」と島さん 最後の色上げ(それぞれの地金に科学変化を起こさせる こと)によって、重厚感と独特の光を持つ色があらわれ、「木目金」と呼ばれる鮮やかな文様が浮かび上がります。作品の仕上がりには3日ほどかかります。

最後の色上げ(それぞれの地金に科学変化を起こさせる こと)によって、重厚感と独特の光を持つ色があらわれ、「木目金」と呼ばれる鮮やかな文様が浮かび上がります。作品の仕上がりには3日ほどかかります。 梅干しくらいの大きさにして、手の中(大体37度くらい)であたためると柔らかくなる

梅干しくらいの大きさにして、手の中(大体37度くらい)であたためると柔らかくなる 柔らかいうちに引っ張ると、引っ張った線(ひきめ)がでる、ひきめはその時々によって現れる線が違う

柔らかいうちに引っ張ると、引っ張った線(ひきめ)がでる、ひきめはその時々によって現れる線が違う 「ものづくりを意識されたのはいつ頃ですか?」

「ものづくりを意識されたのはいつ頃ですか?」 「安価な量産のものと、手作りのものとの違いを一言でいうと?」

「安価な量産のものと、手作りのものとの違いを一言でいうと?」