ページID:1458

更新日:2025年7月10日

ここから本文です。

子宮頸がん予防(女性のHPV)ワクチン接種

子宮頸がん予防ワクチン(以下、HPVワクチン)は、平成25年4月より任意予防接種から定期予防接種に変わりました。

平成25年6月に国の指導により積極的な勧奨が差し控えられましたが、その後ワクチンの安全性及び有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められ、令和4年4月より接種の積極的勧奨を再開しました。

積極的勧奨の差し控えにより定期予防接種の機会を逃した平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性は、令和7年3月31日までキャッチアップ接種として公費助成の対象となりました。

さらに平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までに少なくとも1回以上接種した方の公費助成の期限について、令和8年3月31日まで延長される方針が国より示されました。詳細はこちらになります。

はじめての方へ

東京都「これだけは知ってほしい はじめてのHPVワクチン」(新しいウィンドウで開きます)をご参考ください。

令和7年度接種対象者

定期予防接種

小学校6年生~高校1年生相当の女子

毎年4月、標準接種期間にあたる中学1年生に予診票を発送します。

小学校6年生で接種を希望されるかたは、池袋保健所保健予防課または長崎健康相談所、池袋保健所出張窓口(区役所4階)でお渡しできます。接種記録を確認してから交付いたしますので、母子手帳を持って窓口にお越しください。

厚生労働省 HPVワクチン定期予防接種リーフレット(概要版)(新しいウィンドウで開きます)

平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれのかたへ

積極的勧奨が再開された令和4年度当時、全対象者へ「2025年3月31日」を期日とした予診票をお送りしていました。

そのため、当時中学1年生(令和7年度現在高校1年生)の方は、定期接種の期間が「2026年3月31日」までありますので、基準日時点で未接種の回数分の接種予診票を、令和7年2月27日に発送しました。

ただし、接種は最大3回で終了です。他自治体で接種した等の理由により、既に接種した回数の予診票が届いた方は、改めて接種する必要はございません。予診票を使用しないようご注意ください。

キャッチアップ接種(積極的な勧奨差し控えにより定期予防接種の機会を逃した方)

平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性は、令和7年3月31日までキャッチアップ接種として公費助成の対象となりました。

その後、キャッチアップ期間中に接種した方の残りの接種回数について、以下の通り助成期間が延長となりました。

対象者(以下全てに該当するかた)

- 平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性

- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに少なくとも1回以上接種した方

- 3回接種が完了していない方

期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

キャッチアップ接種期間延長の対象者のかたで、令和7年4月1日以降に接種を受ける場合は、令和7年4月から令和8年3月31日まで利用できる接種予診票が必要です。下記申請方法(電子申請・窓口)にてご申請ください。申請の際には、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに少なくとも1回以上接種したことが分かるものをご提示ください。

なお、「2025年3月31日まで」の有効期限が記載された接種予診票は令和7年4月1日からは使用できません。ご注意ください。

厚生労働省 HPVワクチンキャッチアップリーフレット(新しいウィンドウで開きます)

接種ワクチン

- 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(商品名:シルガード®9)

- 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(商品名:ガーダシル®)

- 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(商品名:サーバリックス®)

令和5年4月より9価ワクチンが定期接種の対象となりました。過去に発行済みの、有効期限内の予診票をお持ちのかたは、そのままご使用いただけます。

ワクチンの種類に関わらず、3回接種した方は接種完了となります。

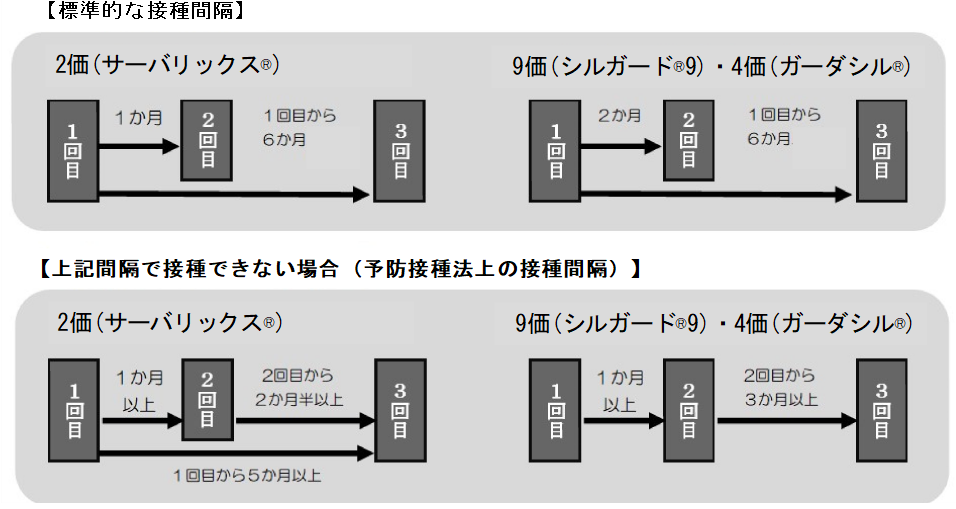

接種スケジュール

これから接種を始めるかたは、全ての接種を完了するまでに、標準的な接種スケジュールでは6か月程度かかります。(標準的な接種間隔が難しい場合は、最短の接種スケジュールにより4か月程度で接種可能。)

3回接種が間に合わない場合でも、期日まで1、2回目の予診票をご使用いただけます。

接種回数

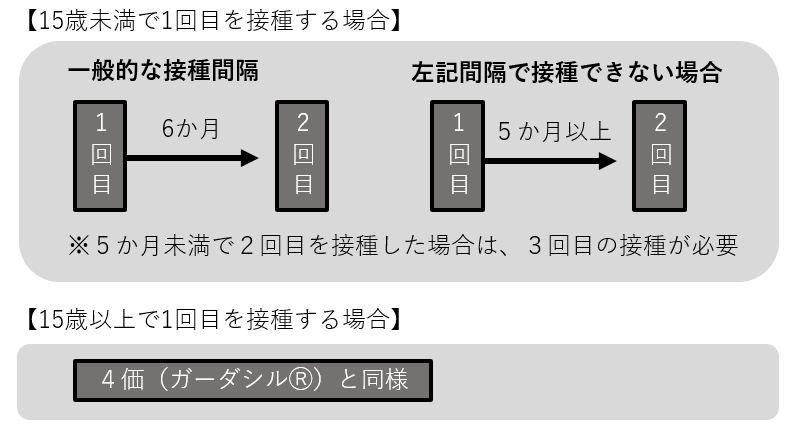

全2~3回

原則として、同じ種類のワクチンを接種することが推奨されています。途中から異なるワクチンに変更する場合は、接種医へご相談ください。

15歳未満で1回目を9価ワクチンで接種する場合のみ、全2回での接種が可能となります。

接種間隔(2・4価)

接種間隔(9価)

接種方法

豊島区から届く予診票を、23区内の実施医療機関に持参し接種してください。(医療機関により要予約)

転入された方等予診票をお持ちでないかたは、以下の方法でご申請ください。

なお、過去に他自治体等で3回接種した方は対象外となります。

|

発行 |

所要日数 |

申請方法 |

受付時間 |

|---|---|---|---|

|

郵送 |

2週間程度 |

24時間 |

|

|

窓口 |

原則当日 |

池袋保健所、区役所本庁舎4階保健所出張窓口、長崎健康相談所に本人確認書類と母子手帳等の接種歴の分かる書類を持参 お急ぎのかたは、比較的空いている午前のご来所をご検討ください。 |

平日8時半~17時 |

実施医療機関

豊島区以外の22区で接種を希望される場合は、事前に接種の可否を各医療機関にお問い合わせください。

保護者の同伴なしで接種を希望する場合

13歳~15歳の方で、保護者の同伴なしで予防接種を希望する場合は、予診票の「13~15歳で保護者が同伴しない場合」欄に必要事項をご記入ください。なお、令和4年4月27日までに発行している予診票(旧様式)をお持ちの方は、別途同意書(以下よりダウンロードまたは手書きで作成)が必要となります。

16歳以上の方で、保護者の同伴なしで予防接種を希望する場合は、予診票に自署することで接種できます。

子宮頸がん予防ワクチンの効果

子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんで、近年20・30歳代の罹患者が増えています。日本国内では年間約1万1千人が発症し、約2千9百人が亡くなっています。(2018年現在)

子宮頸がん予防ワクチンは、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を予防するワクチンのため、感染経路となる性交渉を開始する前に接種することが最も効果的とされています。令和5年4月より定期接種に認められた9価ワクチンは、いくつかの種類があるHPVの中でも、子宮頸がんの原因の80~90%を占める、7種類のHPV(16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型)の感染を予防することができます。

従来より定期接種として認められていた2価及び4価ワクチンでも、子宮頸がんの原因の50~70%であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。

なお、ワクチン接種では防げないHPV感染もあります。20歳以上の方は、2年に1回、子宮頸がん検診を受けることが大切です。

子宮頸がん予防ワクチンの副反応

接種後の主な副反応

9価ワクチンの場合(シルガード®9)

- 50%以上:注射部位の疼痛

- 10~50%未満:注射部位の腫脹・紅斑、頭痛

- 1~10%未満:浮動性めまい、悪心、下痢、注射部位のそう痒感・内出血、発熱、疲労など

- 1%未満:嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、注射部位の出血・血腫・硬結、倦怠感など

- 頻度不明:感覚鈍麻、失神、四肢痛など

4価ワクチンの場合(ガーダシル®)

- 50%以上:注射部位の疼痛

- 10%以上:注射部位の紅斑・腫脹

- 1~10%未満:頭痛、注射部位のそう痒感、発熱

- 1%未満:下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、注射部位の硬結・出血・不快感、倦怠感など

- 頻度不明:失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など

2価ワクチン(サーバリックス®)

- 50%以上:注射部位の疼痛・発赤・腫脹・疲労

- 10%以上:そう痒感、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛

- 1~10%未満:じんましん、めまい、発熱など

- 1%未満:注射部位の知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力

- 頻度不明:四肢痛、失神、リンパ節症など

きわめて稀に起こる重い副反応(平成25年3月時点)

ワクチンとの関係が否定できないとされた重い副反応として、以下の症状が報告されています。

- アナフィラキシー:呼吸困難、じんま疹などを症状とする重いアレルギー(約96万接種に1回)

- ギラン・バレー症候群:両手・足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気(約430万接種に1回)

- 急性散在性脳脊髄炎(ADEM):頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気(約430万接種に1回)

- 複合性局所疼痛症候群(CRPS):外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる原因不明の病気(約860万接種に1回)

万が一健康被害が発生し、その症状と予防接種との因果関係について厚生労働大臣が認定した場合は、医療費等の給付を行う予防接種健康被害救済制度(新しいウィンドウで開きます)の対象となります。

相談窓口

子宮頸がん予防ワクチンを含む感染症全般に係るご相談について

厚生労働省の感染症・予防接種相談窓口にて、子宮頸がん予防ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

電話番号:03-5656-8246

受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

接種後に症状が生じた方へ

東京都が設置する専用窓口にて、子宮頸がん予防ワクチン接種後に体調が悪くなった方からのご相談にお答えします。

(参考)ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(新しいウィンドウで開きます)

接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について

子宮頸がん予防ワクチンの接種後に生じた症状について、適切な診療を提供するための協力医療機関が選定されています。

協力医療機関の受診については、まずは接種を受けた医師及びかかりつけの医師にご相談ください。

(参考)HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(新しいウィンドウで開きます)

関連資料

- 厚生労働省HP「ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)」(新しいウィンドウで開きます)

- 厚生労働省HP「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について」(新しいウィンドウで開きます)

- 東京都福祉保健局HP「子宮頸がん予防ワクチンで予防できる?」(新しいウィンドウで開きます)

参考情報

お問い合わせ

電話番号:03-4566-4115